La comédie classique désigne le genre théâtral comique tel qu’il s’est développé à l’époque classique, principalement en France au XVIIe siècle sous le règne de Louis XIV. Ce genre dramatique, en vers ou en prose, vise avant tout à distraire et faire sourire le spectateur, tout en pouvant porter un regard critique sur la société. À l’inverse de la tragédie, alors considérée comme un art noble et rigoureusement codifié, la comédie était initialement perçue comme un genre « bas ». Les dramaturges classiques – au premier rang desquels Molière – s’emploient justement à lui donner ses lettres de noblesse. Ils démontrent que le rire sur scène peut non seulement divertir, mais aussi instruire et corriger les travers humains. Comme l’écrit Molière, « le devoir de la comédie étant de corriger les hommes en les divertissant », le théâtre comique devient un miroir critique de la société de son temps.

Les origines de la comédie classique

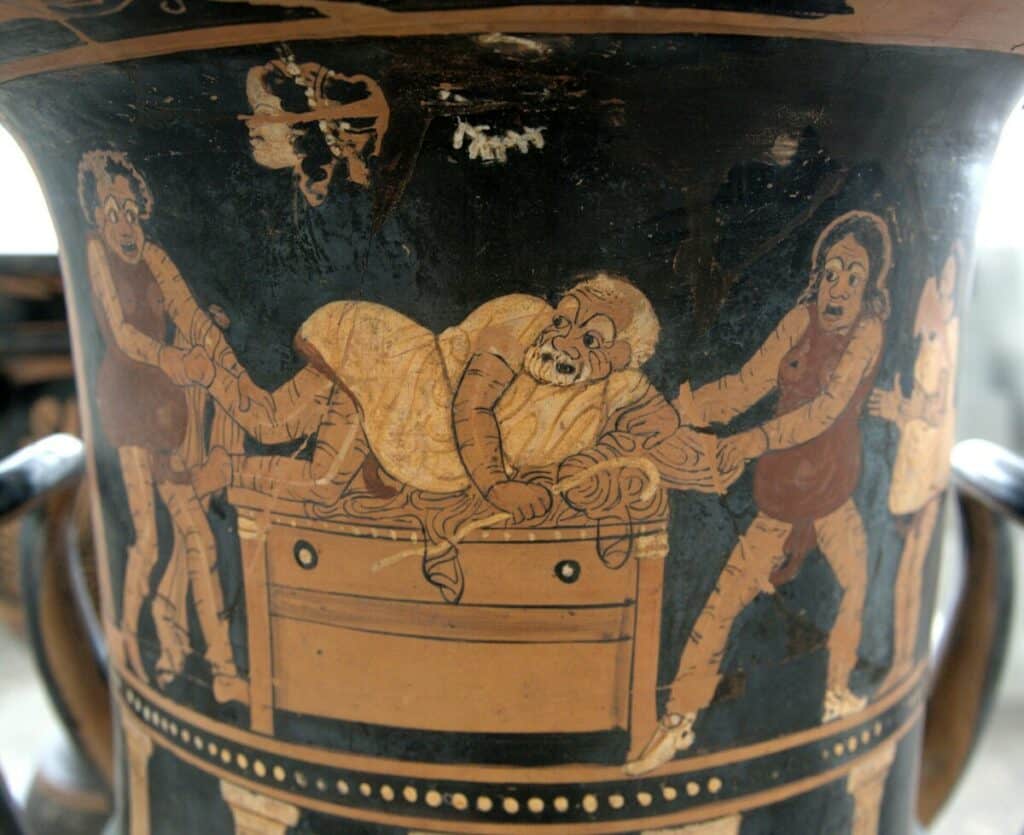

Le théâtre comique plonge ses racines dans l’Antiquité gréco-romaine. Les Grecs distinguaient déjà la comédie de la tragédie dès le Ve siècle av. J.-C., avec Aristophane pour représentant illustre de la comédie ancienne. Plus tard, les Romains adaptent et diffusent ces comédies : Plaute et Térence, au IIe siècle av. J.-C., posent les bases du théâtre comique latin, dont certains ressorts influenceront directement les dramaturges européens de l’époque classique. Après l’effondrement de l’Empire romain, le Moyen-Âge français réinvente le rire au théâtre à travers des farces populaires – telles que La Farce de Maître Pathelin (XVe siècle) – qui mettent en scène des situations bouffonnes et des personnages types du peuple. Au XVIe siècle, le souffle de la commedia dell’arte italienne (théâtre fondé sur l’improvisation comique avec des masques et des canevas) traverse les Alpes et influence les troupes françaises itinérantes.

C’est sur ce terreau fertile que naît la comédie « classique » en France au XVIIe siècle. À partir des années 1630, Pierre Corneille lui-même, déjà célèbre pour ses tragédies, tente d’ennoblir la comédie avec des pièces plus littéraires (L’Illusion comique, 1636 ; Le Menteur, 1644). Cependant, c’est surtout sous le règne du Roi-Soleil que la comédie à la française connaît son essor. Le jeune Louis XIV aime le théâtre et protège les artistes : il soutient des troupes comme celle de Molière, tout en exerçant une censure vigilante sur les œuvres présentées à la cour. En 1658, Molière et sa troupe sont invités à jouer devant le roi ; leur farce Le Docteur amoureux déclenche l’hilarité générale, convainquant Louis XIV du potentiel du comique. Par la suite, Molière obtient l’usage de la salle du Petit-Bourbon et devient le favori du public comme du monarque, contribuant à faire de la comédie un divertissement apprécié aussi bien à la cour que dans la bourgeoisie parisienne.

Les caractéristiques de la comédie classique

L’intrigue dans la comédie classique

Des intrigues amoureuses et un dénouement heureux: La trame typique d’une comédie classique se noue souvent autour d’une intrigue sentimentale. Deux jeunes amoureux souhaitent se marier, mais se heurtent à l’opposition d’un père autoritaire ou d’un tuteur jaloux ; s’ensuivent stratagèmes et quiproquos avant qu’un heureux dénouement ne réunisse les cœurs élus. Ce schéma – l’amour contrarié puis triomphant – est au cœur de nombreuses pièces de Molière (L’Avare, Le Dépit amoureux, Les Fourberies de Scapin, etc.) et d’autres auteurs. Selon la doctrine classique, la fin doit être positive : les gentils sont récompensés, les ridicules sont confondus, et le mariage vient clore l’intrigue dans la joie. À la différence de la tragédie où plane l’ombre du destin funeste, la comédie classique assure une issue heureuse qui laisse le spectateur sur un rire satisfait.

Les personnages de la comédie classique

Des personnages bourgeois et typés : Contrairement aux héros de tragédie (rois, princes ou nobles illustres), les personnages de la comédie classique sont issus de milieux modestes ou de la bourgeoisie. Ils ont des préoccupations quotidiennes (argent, mariage, santé) et un statut moyen qui les rend immédiatement compréhensibles par le public. Le père avare, la belle-mère acariâtre, le valet rusé, le faux dévot, la précieuse ridicule – autant de figures stéréotypées qui peuplent ces pièces et suscitent le rire par la caricature de leurs travers. Par exemple, Harpagon dans L’Avare incarne l’obsession maladive de l’argent ; Tartuffe incarne l’hypocrisie religieuse ; et les serviteurs tels Scapin ou Mascarille, malins et effrontés, symbolisent la ruse du petit peuple. Ce recours à des types sociaux (le bourgeois idiot, le médecin pédant, le mari trompé, etc.) permet une satire accessible et piquante des mœurs du temps. Le langage utilisé sur scène renforce cet effet de réel : il s’agit d’une langue française assez ordinaire, truffée d’expressions familières ou comiques, loin du ton noble et soutenu de la tragédie. Les grands personnages y perdent leur dignité – souvent pour notre plus grand plaisir.

La composition de la comédie classique

Liberté formelle et unités classiques : Bien qu’écrit à l’époque du Classicisme, le théâtre comique bénéficie d’une relative liberté par rapport aux règles rigides imposées au genre tragique. Les théoriciens du XVIIe siècle s’intéressent moins à la comédie ; jugée inférieure, elle est moins contrainte de suivre strictement les règles issues de La Poétique d’Aristote. Ainsi, si la règle des trois unités (une seule action principale, en un jour et un lieu uniques) est souvent respectée dans les grandes comédies afin de leur donner plus de vraisemblance, on tolère quelques entorses au nom de l’efficacité comique. De même, la bienséance – ce principe qui interdit de montrer la violence, la mort ou la vulgarité directement sur scène – s’applique, mais la comédie se permet d’aborder des sujets plus légers, et use volontiers d’un registre parfois farcesque ou burlesque que la tragédie bannirait. Par exemple, Molière n’hésite pas à mettre en scène des maris bernés, des cocus en haillons ou des scènes farcesques (coups de bâton au valet, personnages cachés sous la table, etc.) qui auraient été jugées trop grossières pour la tragédie, mais trouvent leur place dans la comédie populaire. Par ailleurs, le nombre d’actes d’une comédie classique est variable : les plus ambitieuses, dites grandes comédies, imitent la tragédie avec cinq actes (souvent en vers, comme Le Misanthrope ou Tartuffe), tandis que d’autres comédies plus brèves ou farcesques se contentent de trois actes ou moins (Le Médecin malgré lui en trois actes, les farces en un acte). La comédie classique peut donc adopter un format souple, naviguant entre tradition et innovation scénique.

Les registres de la comédie classique

Le mélange des tons : Une autre liberté de la comédie classique réside dans son ton varié. Alors que la doctrine classique impose la séparation stricte des registres et leur adéquation avec le genre auxquels ils correspondent (pas de mélange de comique et de tragique dans une même pièce), la comédie exploite pleinement toutes les nuances du registre comique. Certaines scènes peuvent flirter avec l’émotion sincère ou la critique acerbe tout en restant dans le cadre du rire. Molière est passé maître dans cet art de la finesse comique : ses meilleures pièces parviennent à amuser tout en faisant réfléchir, mêlant parfois le grinçant et le tendre. La comédie classique française se veut ainsi à la fois légère et sérieuse, divertissante mais non dénuée de portée réflexive.

Procédés et types de comique : Pour faire rire, les dramaturges classiques multiplient les procédés comiques exploitant aussi bien l’action que le langage ou la psychologie :

- Comique de situation : quiproquos, surprises et rebondissements incongrus qui plongent les personnages dans l’embarras. Par exemple, un personnage qui surprend ce qu’il ne devait pas voir, ou deux personnages croyant chacun que l’autre lui accorde la victoire, comme dans la scène de fausse conciliation entre Harpagon et son fils dans L’Avare.

- Comique de caractère : exagération des traits de personnalité d’un protagoniste au point d’en faire une figure ridicule. L’Avare obsédé par sa cassette, le Misanthrope constamment bougon même en amour, ou l’hypocondriaque du Malade imaginaire tournent en dérision des vices humains en poussant ceux-ci à l’extrême.

- Comique de mœurs : satire des coutumes et types sociaux d’une époque. Molière excelle à « faire reconnaître les gens de son siècle » en brocardant par exemple les précieuses (dans Les Précieuses ridicules), les marquis vaniteux, les médecins pédants ou les faux dévots. Le public rit de voir ainsi caricaturés des travers bien réels de la société contemporaine.

- Comique de gestes : humour physique hérité de la farce, avec des mimiques, costumes grotesques et coups bien sentis. Les coups de bâton de Scapin, les grimaces de Sganarelle feignant d’être médecin, ou les danses ridicules de Monsieur Jourdain dans Le Bourgeois gentilhomme relèvent de ce comique visuel immédiatement perceptible.

- Comique de mots : jeux sur le langage lui-même – calembours, malentendus lexicaux, mots d’esprit. Molière truffe ses dialogues de répliques devenues proverbiales et de joutes verbales. Par exemple, dans Les Femmes savantes, l’incompréhension entre la servante Martine et la précieuse Bélise (« Veux-tu toute ta vie offenser la grammaire ? – Qui parle d’offenser grand-mère ni grand-père ? ») crée un quiproquo linguistique mémorable. Ce plaisir du verbe est une marque de fabrique de la comédie classique.

En combinant ces différents ressorts – du burlesque le plus truculent à l’ironie la plus fine – la comédie classique suscite le rire sous toutes ses formes. Chaque pièce offre un cocktail unique de comique de situation, de mot, de geste, de caractère et de mœurs, assurant un divertissement varié.

La fonction morale de la comédie classique : plaire et instruire

Si le but premier de la comédie est de faire rire et de divertir, la pensée classique lui assigne aussi une mission morale. Comme l’énonce la formule latine devenue devise : « castigat ridendo mores », c’est-à-dire « la comédie corrige les mœurs en faisant rire ». Autrement dit, le rire n’est pas gratuit : il vise à corriger les vices et éduquer le public en douceur. Le poète latin Horace, dans son Art poétique, avait déjà formulé cette double exigence : placere et docere, « plaire et instruire ». Les dramaturges du XVIIe siècle, et en particulier Molière, font leur cette idée que le théâtre doit simultanément amuser et faire réfléchir.

Molière souligne l’efficacité unique de la comédie pour pointer les travers humains. Dans la préface de Tartuffe (1669), il affirme que les maximes de morale sérieuse n’ont souvent pas autant d’impact que la satire par le rire : « les plus beaux traits d’une sérieuse morale sont moins puissants […] que ceux de la satire ; et rien ne reprend mieux la plupart des hommes que la peinture de leurs défauts ». En exposant les vices à la risée générale, le dramaturge espère inciter le public à les corriger. Personne n’aime être tourné en ridicule : « On veut bien être méchant ; mais on ne veut point être ridicule » écrit encore Molière. Ce pouvoir du rire qui corrige explique que Molière s’attaque avec autant de verve aux faux dévots hypocrites (Tartuffe) ou aux médecins charlatans (Le Malade imaginaire). Bien sûr, cette audace lui vaudra des inimitiés : l’Église et les dévots tenteront à plusieurs reprises de faire censurer ses pièces. Néanmoins, l’idée que la comédie joue un rôle social utile fait son chemin : le public du XVIIe siècle va au théâtre non seulement pour rire, mais aussi pour entendre une critique des comportements, présentée de manière plaisante. La leçon passe d’autant mieux qu’elle est diluée dans le comique. Cette conception pédagogique et satirique de la comédie classique a fait sa force et contribue sans doute à son succès durable.

Molière, l’auteur de comédie classique par excellence

Le nom de Molière (Jean-Baptiste Poquelin, 1622–1673) est indissociable de la comédie classique française. Acteur, directeur de troupe et dramaturge, Molière a donné à la comédie française ses lettres de noblesse. Il a porté le genre à son plus haut degré d’excellence, au point que son œuvre domine encore aujourd’hui le répertoire comique du théâtre francophone. Aucune étude de la comédie classique ne saurait faire l’impasse sur son immense contribution.

Les auteurs de comédie classique hors Molière

Bien que Molière domine la scène comique du XVIIe siècle, il convient de rappeler qu’il ne fut pas le seul artisan de la comédie classique en France. D’autres dramaturges ont apporté leur pierre à l’édifice et prolongé l’héritage de la comédie classique après lui.

Parmi ses contemporains, Pierre Corneille (1606–1684) – connu surtout pour ses tragédies – a écrit plusieurs comédies dans sa jeunesse (Mélite, 1629 ; La Suivante, 1634 ; Le Menteur, 1644). Le Menteur, en particulier, est une comédie brillante inspirée d’une pièce espagnole, qui mêle quiproquos amoureux et traits d’esprit. Jean Racine (1639–1699), autre grand tragédien, s’est essayé une fois au genre comique avec Les Plaideurs (1668), une comédie en trois actes inspirée d’un modèle antique d’Aristophane, où il tourne en ridicule la manie des procès à travers une satire des magistrats. Ces exemples montrent que le rire tentait même les maîtres du tragique, quoique la postérité ait surtout retenu leur contribution tragédienne.

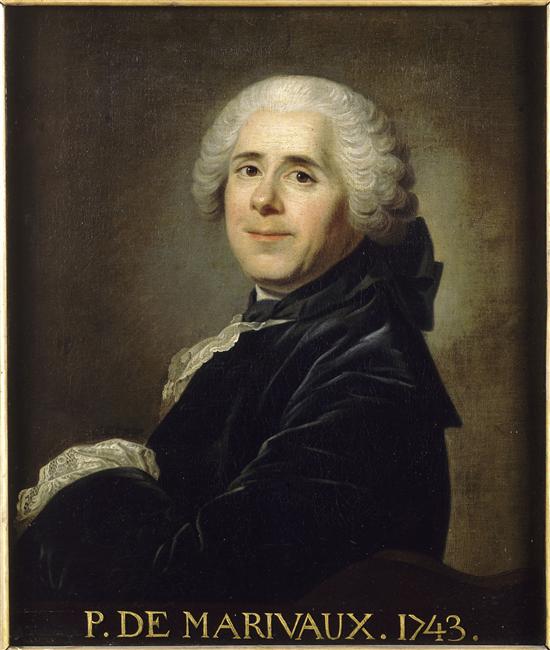

Après la mort de Molière en 1673, le flambeau du théâtre comique est repris par des auteurs de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle. Jean-François Regnard (1655–1709) est souvent considéré comme le meilleur dramaturge comique après Molière durant la période classique. Ses pièces (Le Joueur, Le Légataire universel, Les Ménechmes, etc.) offrent des intrigues enlevées et un humour fin qui perpétuent l’esprit moliéresque. Alain-René Lesage (1668–1747) apporte également sa contribution avec, par exemple, Turcaret (1709), une comédie de mœurs féroce s’attaquant au monde des financiers et des parvenus de la Régence. Entrant pleinement dans le XVIIIe siècle, Pierre Carlet de Marivaux (1688–1763) renouvelle le genre avec ses comédies précieuses et sentimentales (Le Jeu de l’amour et du hasard, 1730 ; Les Fausses Confidences, 1737). Marivaux se distingue par l’analyse fine des sentiments amoureux et un langage élégant – au point qu’on a forgé le terme marivaudage pour désigner son style. Ses intrigues tournent souvent autour de maîtres et valets échangeant leurs rôles pour tester la sincérité de l’amour, dans une veine plus tendre mais héritière des déguisements et du badinage de la comédie classique.

À la veille de la Révolution, Beaumarchais (1732–1799) apporte un souffle nouveau en injectant une dimension satirique et politique dans la comédie. Ses pièces Le Barbier de Séville (1775) et surtout Le Mariage de Figaro (1784) reprennent des personnages de valets malins et de nobles ridicules dans la tradition de Molière, mais en font également le véhicule d’une critique sociale audacieuse de la noblesse et de l’injustice – anticipant les bouleversements à venir. Le succès retentissant du Mariage de Figaro (dont une réplique célèbre proclame « Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur ») montre que la comédie héritée du classicisme peut aussi servir de tribune aux idées des Lumières. Beaumarchais, par son impertinence, fait de la scène un lieu où l’on rit et où l’on débat, prolongeant ainsi la tradition du plaire et instruire sous une forme nouvelle.

Un héritage vivant dans le théâtre contemporain

En conclusion, la comédie classique française – née de l’alliance entre une tradition populaire (farce, commedia dell’arte) et l’exigence littéraire du Grand Siècle – a durablement fixé les codes du rire sur scène. Elle a produit des œuvres indémodables, dont la finesse d’observation sociale et l’universalité des types humains continuent de nous parler. À travers le plaisir du rire partagé et la réflexion qu’il suscite, elle incarne pleinement la devise corriger les mœurs en faisant rire. Héritage du siècle de Louis XIV, la comédie classique reste bien vivante dans nos théâtres, prouvant que le public rit encore aujourd’hui des mêmes faiblesses qu’hier – et que ce rire, tantôt tendre, tantôt satirique, est l’une des meilleures écoles de l’humanité. Ainsi, notre recueil Les Sept péchés capitaux s’inscrit clairement dans cette lignée : même si nous procédons à une réévaluation de chaque « péché », tous n’équivalant pas pour nous à des « fautes » devant être punies, il est clair que chaque micro-pièce est l’occasion de mettre le doigt sur une faiblesse de l’être humain.

Pour aller plus loin

- Histoire de la comédie théâtrale

- La comédie policière : un genre à découvrir

- Une pièce de théâtre comique ? C’est notre genre !

- Rivoire & Cartier auteurs de comédies

Cet article vous a plu ? Pour ne rater aucune publication, inscrivez-vous sur le site et abonnez-vous à notre Lettre de Nouvelles.